5月26日,由中国台港电影研究会台湾电影专业委员会主办、我院承办、金华市电影电视艺术家协会协办的中国台港电影研究会台湾电影专业委员会第三届学术研讨会在学院影视观摩厅开幕。本届会议以“台湾电影与大陆电影之关系:历史、现 状与未来”为主题,来自复旦大学、南京师范大学、厦门大学、上海大学以及美国、日本等海外大学的专家学者、研究生,金华市电影电视艺术家协会会员等50余人参加为期2天的研讨会。

中国台港电影研究会会长、中国电影家协会党组副书记许柏林,中国台港电影研究会名誉会长、中国电影家协会电影文学创作委员会主任张思涛,校党委委员、宣传部部长朱坚出席开幕式并致辞。

朱坚对各位专家和来宾的到来表示热烈欢迎,向各位专家长期以来对我校学科建设的关心、支持和帮助表示衷心感谢。朱坚回顾了我校影视学科的历史,感谢中国台港电影研究会的信任,在我校举办台湾电影专业委员会 第三届学术研讨会,并希望我校相关专业的师生珍惜这次机会,进一步拓宽学术视野,同时希望各位专家为我校相关学科建设提出宝贵建议。

许柏林表示,我们正处于中华民族伟大复兴的历史时代,肩负着文化再造的任务和使命。文化再造需要我们既继承中华民族优秀传统文化,又学习借鉴世界优秀文化。当下适用、超越当下的多元文化也有利于台湾电影与 大陆电影的相互认知和交流。

张思涛介绍了中国台港电影研究会台湾电影委员会成立的初心、任务、使命和意义。台湾电影的性质、历史都决定了台湾电影是中国电影不可或缺的重要组成部分。中国台港电影研究会台湾电影专业委员会是在台湾电影 理论研究领域的新力量。

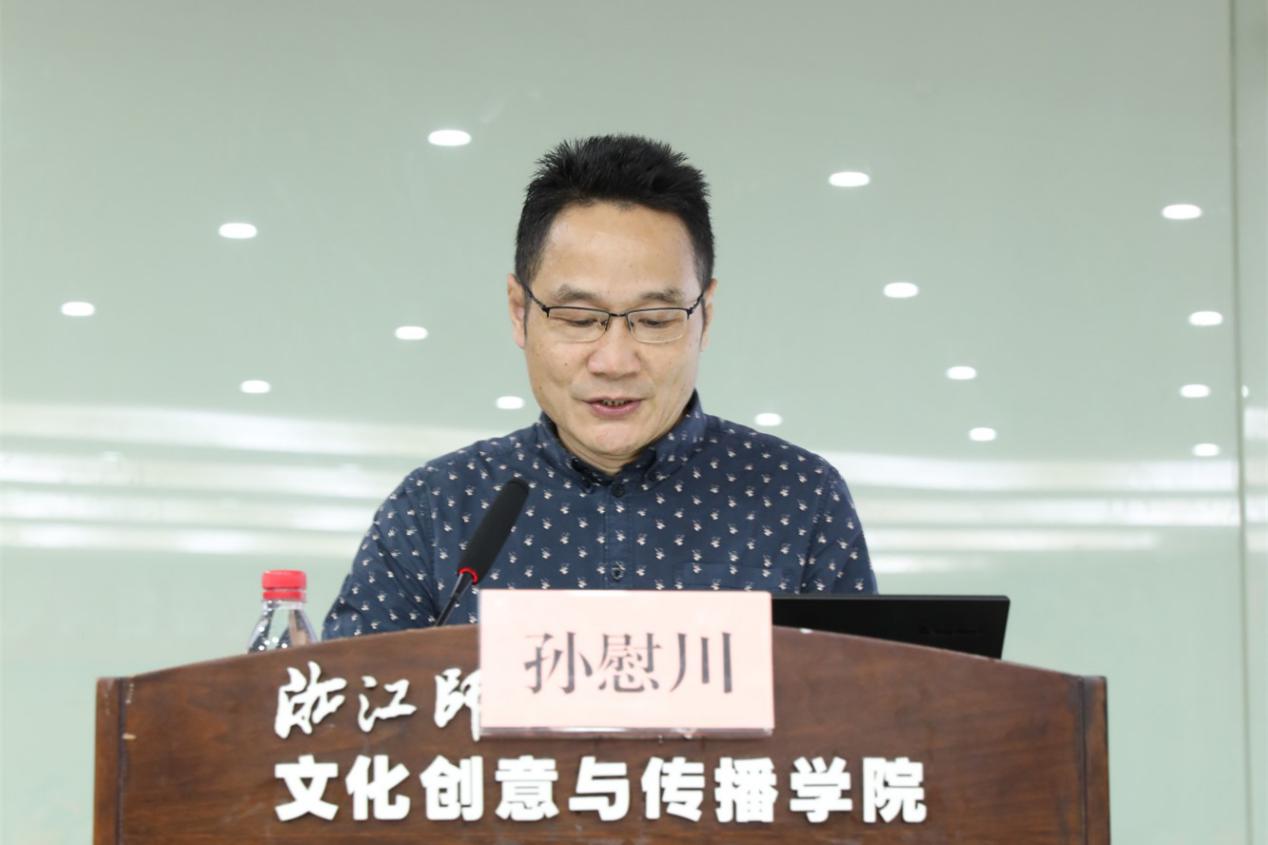

中国台港电影研究会副会长兼台湾电影专业委员会主任周斌,中国台港电影研究会台湾电影专业委员会副主任、南京师范大学文学院教授孙慰川,南昌大学新闻传播学院教授沈鲁,上海大学上海电影学院影视艺术系主任 程波和我校文传学院副教授黄钟军作主题发言。

周斌通过《在历史变革的潮流中分化与融合——中国大陆电影与台湾电影的比较研究》梳理了在各个不同历史时期,台湾电影在中国电影格局中地位、影响和贡献,它与大陆电影经历了显著分化与逐步融合的历史过程。 回顾中国电影的历史发展,从中梳理中国大陆电影与台湾电影的互动关系,比较其创作生产的异同,展望其未来发展的前景,有益于推动海峡两岸电影在融合发展的同时保持自己的艺术特色、美学品格和文化内涵。

孙慰川在《论 ECFA 时代台湾电影的叙事空间建构》中阐述,ECFA时代台湾电影的叙事空间建构,与台湾电影人对台湾身份意义的不断追寻有着密不可分的关系。宝岛在地空间的全方位展示,是台湾电影人逆向全球化、 彰显在地行的表达策略;城市形象的行销与本土经验的共享,是台湾电影人确认台湾文化主体性、推动电影市场复兴的具体途径;大陆空间与异国元素的呈现,是电影人兼顾大陆电影市场、彰显全球视野的重要举措。

沈鲁作了关于《改革开放四十年台湾电影对大陆电影的美学影响初探》的发言,他将改革开放四十年间台湾电影对大陆电影的美学影响分成了改革开放之初、20世纪90年代和中国大陆新一轮电影产业化改革启动以来至今 。这三个阶段分别包含了台湾电影美学的“逆时差影响”,台湾电影美学影响的三个重要维度“人伦情感”、“成长主题”、“新写实”,台湾电影的人文关怀与文艺气质的持续影响。

程波通过《高雄的电影补助政策与在地美学实践》表达了对高雄的电影资助政策、高雄电影中的城市空间呈现、高雄电影的在地美学实践等方面的看法。他认为,高雄电影的在地表达,不可避免地隐含着意识形态的成分 。高雄政府倾心经营的高雄电影背后,实际上是反映了这座城市在经济转型期与政治大环境中的焦虑。

黄钟军作了关于《2017 年台湾本土电影生产状况之观察》的发言。他提出了四个关于两岸电影的思考:一是08年“新台湾电影元年”后,十年间台湾电影有没有复兴;二是2010年ECFA颁布7年,两岸电影合作成效如何; 三是2012年后,台湾电影在大陆上映是否有更好的表现;四是2018年两岸“31条惠台措施”发布后,未来台湾电影如何发展。

我院院长田中初教授主持开幕式。出席开幕式的专家和领导还有中国台港电影研究会秘书长李东,中国台港电影研究会台湾电影委员会副主任、厦门大学人文学院副院长李晓红,金华市电影电视艺术家协会常务副主席陈建飞,金华市电影电视艺术家协会副主席兼秘书长陈建平,我院党总支书记杨竞红。

据悉,本次研讨会为期2天,将围绕“台湾电影与大陆电影之关系:历史、现状和未来”的主题开展三场学术研讨。

供稿:文传学院